「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第七条 (受給資格の確認)には「その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする」と定められており、当然ながら「控え(コピー)をとるものとする」とは定められていません。

また、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第十一条(受給資格の確認)にも「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする」と定められており、当然ながら「控え(コピー)をとるものとする」「ケアマネジャーから控え(コピー)をもらうこととする」とは定められていません。

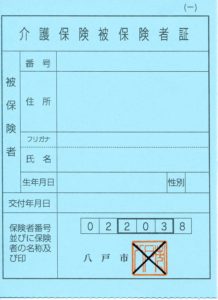

特に、毎年毎年7月に更新される負担割合証を、利用者35名分預かって回り、35名分事務所でコピーをとり、35名分の利用者へ返却して回るとなると、それだけで多くの時間と労力がかかります。

「必ずコピーをとらなければならない」という風習・思い込みも根強くありますが、目で確認して記録してもいいですし、不安であれば、写真で記録するという方法も有効で、当事業所でも、訪問先で、利用者家族の了承のもと、仕事用スマートフォンやタブレットのカメラで文書としてスキャンまたは画像として記録することを原則としています。

貴重品を預かることによる様々なトラブル・リスクを回避するという目的もあります。

高齢者を狙った悪質な詐欺被害も未だ頻発しており、利用者の個人情報、ましてや保険証類は慎重に取り扱わなければなりません。

上記基準にあるように、介護サービス事業所自ら、利用者の提示する被保険者証や負担割合証を確認していない場合、運営基準違反になるという意見もあり、ケアマネジャーが違反を助長することにもなりかねません。

ただし、一人暮らしの方や、利用者・家族の事情・希望により、こちらから事業所へ情報提供する場合もあり、相応の理由と必要性があれば柔軟に対応しています。

✔利用者35人程度の負担割合証等を預かる、コピーする、返却する、といった労力と時間の削減。

✔貴重品を預かることによる紛失や返却忘れ、返却遅延、返却後の「まだ返してもらってない!」といったトラブル・リスクを回避。

✔必ずコピーをとるという呪縛から逃れることで、家族が自主的に負担割合証等の写真を撮影し電子メールやSNSで送信してくださるといった連携がスムーズにできていく。