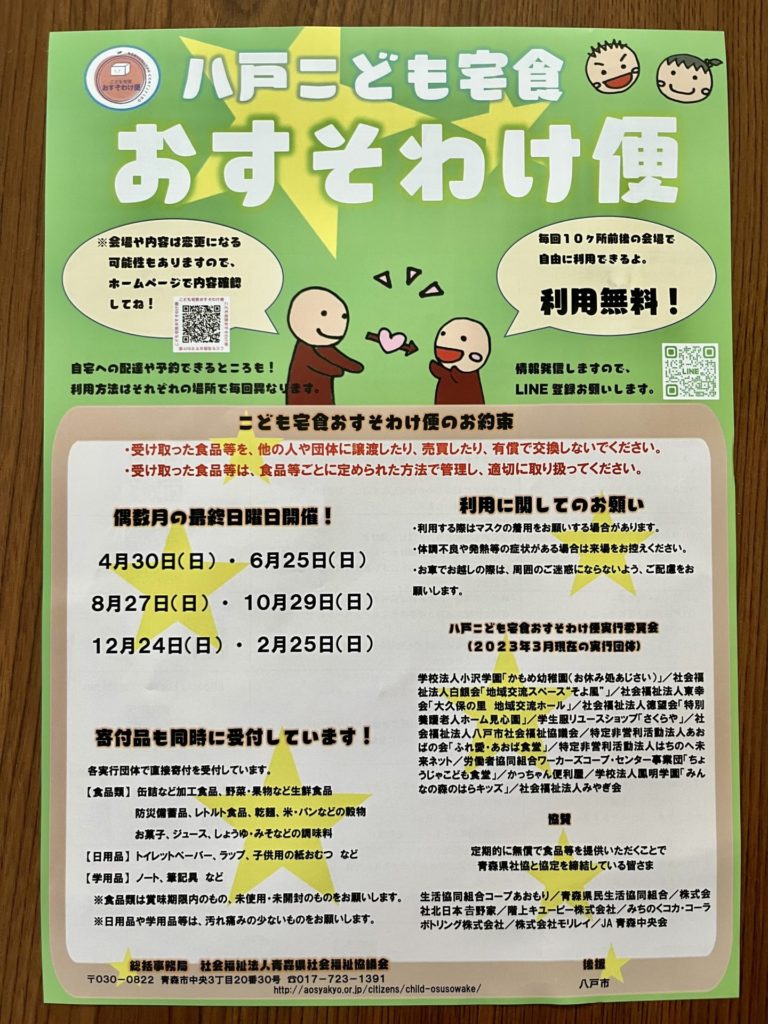

R5.8.27(日)サンパチ日報管理者K編@八戸こども宅食おすそわけ便

【今日のいいこと】

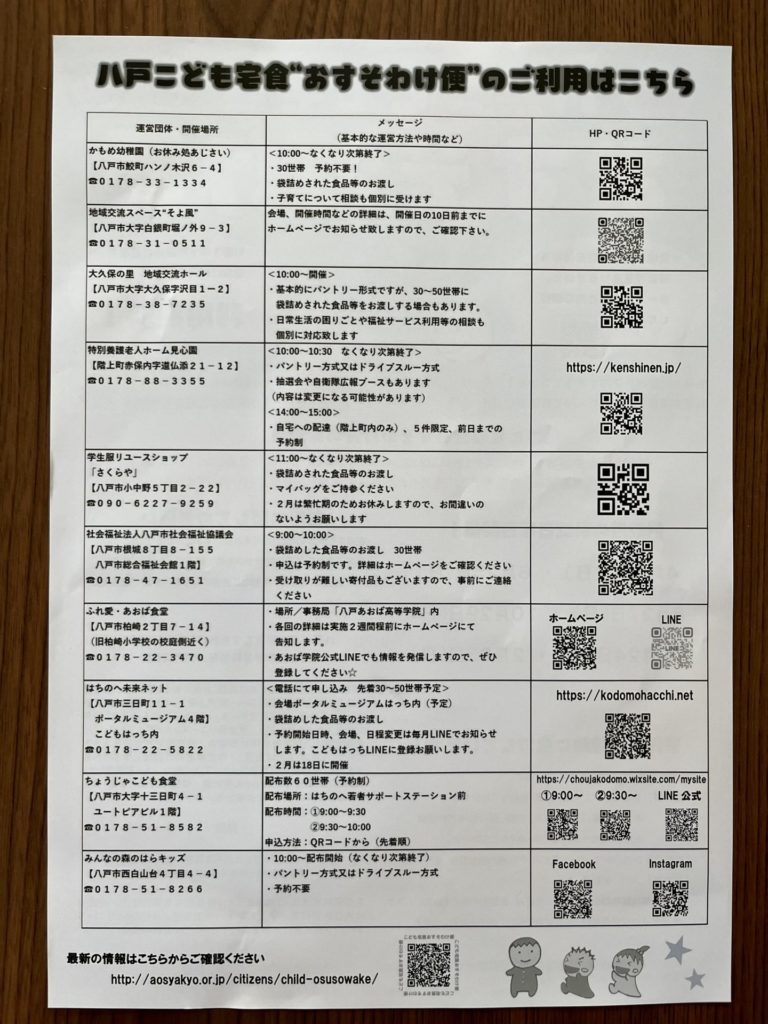

本日は、2ヶ月に1度の八戸こども宅食おすそわけ便の日ということで、地域交流スペースそよ風さんにお邪魔しお手伝いさせていただきました。

こちらには、社会福祉士の先輩、20年来お世話になっている看護師さんらがいらっしゃるご縁で参加させていただいてます。

猛暑の中、法人スタッフの方々はじめ、銀行や高齢者支援センター、ケアマネジャーら地域ボランティアが汗を流して、食料品や洗剤、本などを配布していました。

子供連れの家族が多く訪れ、かき氷など美味しそうに食べながら笑顔が見られました。

私も、今年初のかき氷をいただきました🍧

抜群のお味でした。

今回は、スクールソーシャルワーカーとしての動きで、事前に希望のあった生徒の食料品等をいただき、私が代わりに預かってきました。

次回高校出勤時に、受け渡す予定です。

少しでも、成長真っ盛りの生徒の生活の自立の糧になることを願っています。

前回のおすそわけ便の様子がサイトにアップされていました。

https://sinsai-kikou.jp/report/support-report/5267-2023-07-06-02-29-19.html

主役のように扱っていただき大変恐縮です😅

社会福祉法人白銀会の皆様、大変ありがとうございました。

午後は気分転換に本屋さんに数時間こもり、書籍を3冊購入しました。

結果、すべてビジネス書となりましたが、良い休日となりました。

本当は、休日に小説を読むことに憧れています。

今日も一日おつかれさまでした。